資訊中心

-

央視:農抬頭云首部助力黑土地提質農戶增產新聞資訊2025-06-26

-

華維集團子公司榮列內蒙古自治區級農牧業產業化重點龍頭企業新聞資訊2025-06-18

-

中國灌溉博物館通過上海市科普基地年檢新聞資訊2025-06-17

-

中國農機推廣日:羅錫文院士點贊農抬頭云首部新聞資訊2025-06-12

-

中國建德草莓師傅技術交流活動:ACA第六谷·草莓谷,助力產業提質增效新聞資訊2025-06-06

-

“十四五”國家重點研發計劃2025年中期工作推進會召開新聞資訊2025-06-05

-

華維集團授課云南省基層農技推廣培訓班新聞資訊2025-05-31

-

內蒙古自治區節水技術交流活動:華維智慧灌溉助力農業節水增效新聞資訊2025-05-29

-

上海市農業農村委副主任張秩通:把科技成果寫在大地上新聞資訊2025-05-27

-

“數字引領 · 興農共富”數字農業專場科技供需對接活動:華維智慧水肥一體化可控農業新時代新聞資訊2025-05-27

微信掃一掃分享

【華維 訊】2014年兩會正在召開,多名委員提案了關于肥料濫用而導致的水體面源污染問題。我們知道由于面源污染造成的諸如太湖、滇池藍藻等極端嚴重的環境事故近年來頻繁發生,作為肥料用量巨大的農業大國來說,如何指導農民科學施肥將成為社會乃至國家關注的熱點。

農業面源污染是指在農業生產活動中,農田中的肥料、營養鹽、農藥及其它污染物,在降水或灌溉過程中,通過農田地表徑流、壤中流、農田排水和地下滲漏,進入水體而形成的水體面源污染。這些污染物最大的來源就是農田施肥。

面源污染導致藍藻大量滋生

2013年農業部通報了30年來首次全國耕地土壤的普查狀況。我國在占全球7%的耕地上消耗了占全球35%的氮肥,畝使用量已經超過世界平均畝使用量的一倍多,且每年仍在不斷增長,而肥料的利用率卻在逐年下降,不合理施肥情況嚴重。農業部專家組成員、中國農業大學陳新平教授表示,我國每年消耗5000萬噸化肥。在80年代,我們的肥料利用率在30%-35%,但是到2000年左右,肥料利用率只有28%左右。究其原因,主要是因為我國農業大多仍采用傳統的灌溉和施肥方式。

大水漫灌和遍地撒肥的傳統方式造成了水和肥料的大量浪費,肥料的不合理使用不僅帶來了土壤的板結、酸化、土質和肥力的惡化,更重要的是大量肥料隨地表水流入水體,造成嚴重的面源污染,湖泊河流富營養化。與此同時,又滲入到地下水中,嚴重影響了地表水和地下水的水質。

傳統施肥方式

針對上述問題,專家建議減少肥料的使用或是研制新型科學的肥料配方。然而,肥料是作物增產高產的重要保障,因噎廢食顯然不是解決問題的辦法。農業部全國農業技術推廣服務中心節水農業技術處處長高祥照博士認為,無論什么樣的新肥料配方,都不可能根本性地減少肥料用量。

華維認為,控制農業面源污染的根本在于改變傳統的灌溉和施肥方式,避免肥料的浪費和流失,提高利用率,而這些通過高效水肥一體化灌溉技術(華維簡稱“高效灌溉”)就可實現。

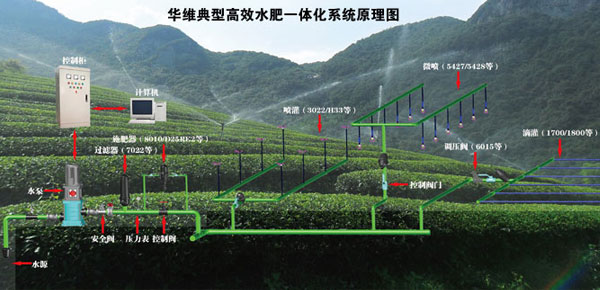

高效灌溉是將灌溉與施肥融為一體的新型精準灌溉技術。即借助壓力系統(或地形自然落差),將可溶性固體或液體肥料,按照土壤養分含量、作物種類的需肥規律和特點,配兌成的肥液與灌溉水相溶后,通過可控的灌溉系統均勻適時適量按比例供給作物。

由于高效灌溉是將水肥溶液精準施加到作物根部,并可自由控制肥料用量,真正做到按需供給,極大地減少了肥料用量,并從源頭上阻止了肥料被沖刷進入水體,是控制水體面源污染的最有效途徑。

高效灌溉減少了傳統溝渠輸水過程中的蒸發和滲漏等水分損失,提高了灌溉水利用率,不會引起低溫及地下水位的急劇變化,結合培肥改土、覆蓋保墑等農業措施,不僅可以提高水分生產效率,還有利于增強土壤蓄水保墑的能力,減少農藥用量,改善耕作層土壤環境。另一方面,高效灌溉具有省工、省肥、省水、省心、省電、省地、增產、增收、優質等超高的經濟效益,是推動我國設施農業發展的現代化灌溉方式。

此外,高效灌溉還帶動了治沙、水保、造林、種草等項目的發展,預防和抑制了新的水土流失,提高灌區植被覆蓋度,促進農田水土生態系統及水文系統的良性循環,是實現生態文明建設的有效手段。

華維呼吁,讓我們重視農業面源污染的嚴重性,攜手推廣高效灌溉,逐步推動我國農業灌溉方式的升級轉變,從控制農業面源污染開始,保護生態環境,共同守護祖國的綠水青山。